Ausstellung 11.11 bis 20.11.2022: Der Beueler Maler Helmut Degenhard und die Fackeln der Vilicher Adelheidisschulkinder

Der Beueler Maler Helmut Degenhard und die Fackeln der Vilicher Adelheidisschulkinder

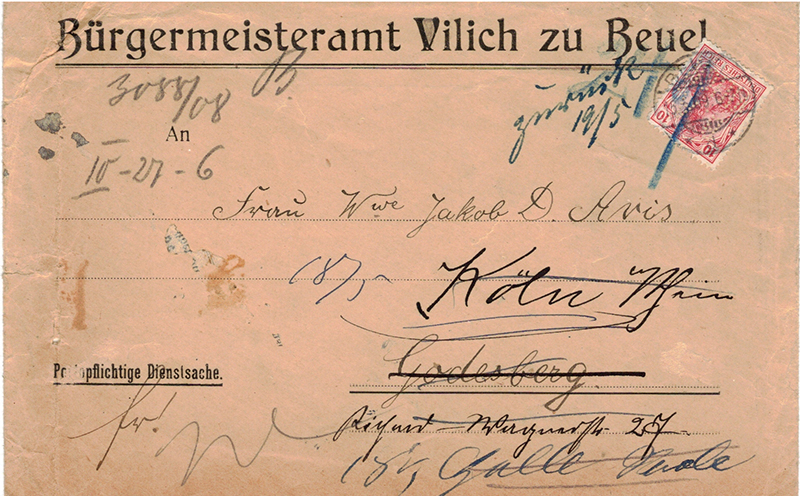

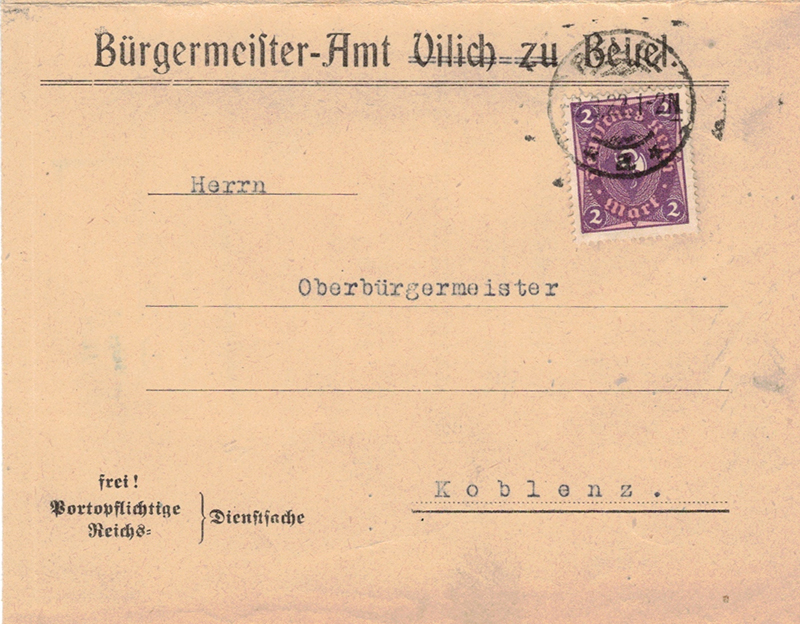

im Bürgermeister-Stroof-Haus

Adelheidisstr. 3

53225 Bonn-Vilich

Vernissage: Freitag, 11.11.2022 um 19.00 Uhr

Einführungsvortrag: Dr. Sylva Harst

täglich geöffnet von 17.00 – 19.00 Uhr

Finissage: Sonntag, 20.11.2022 um 17.00

Führungen für Schulklassen sind auf Anfrage hin möglich.

Kontakt: denkmalverein.bonn@t-online.de

Der Beueler Maler und Graphiker Helmut Degenhard (1924 – 2002) war ein Ausnahmekünstler. Von Geburt an durch eine spastische Lähmung schwerstbehindert, nimmt er zunächst Mal- und Zeichenunterricht beim Bonner Privatdozenten Theodor Pape, 1943 – 1946 studiert er u.a. Glasmalerei an der Kunsthochschule Köln. Seinen Durchbruch erzielt er im Jahre 1950, als die „Arbeitsgemeinschaft der Bonner Kunsterzieher“ zwölf Aquarelle von ihm ausstellt, die Kinder in einem (Beueler) Martinszug zeigen. Später wird dieser Zyklus von der Stadt Bonn herausgegeben und als Repräsentationsgeschenk verwendet.

Obwohl er auch Porträts und weiterhin Aquarelle zeichnet, gilt seine künstlerische Liebe der Glasmalerei. In enger Zusammenarbeit mit der Glaswerkstätte Derix entstehen nach seinen strikten Vorgaben die Kirchenfenster der Gemeinden St. Michael (Weststadt), St. Maria-Magdalena (Endenich), St. Maria-Königin (St. Augustin) und St. Benediktus (Düsseldorf-Heerdt). Auch die Buntglasfenster der Vilicher Anne-Frank-Hauptschule gestaltet er.

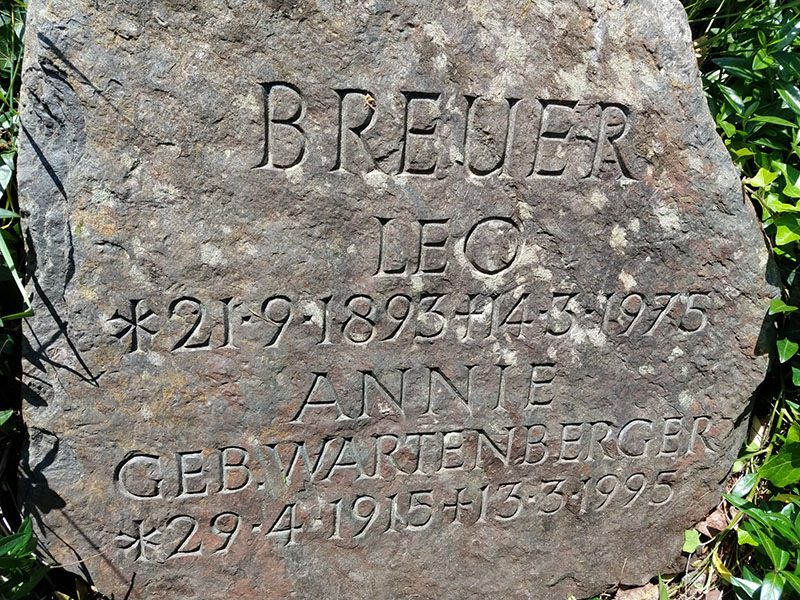

Da er nicht nur als Künstler auf die Unterstützung und Pflege seiner Eltern angewiesen ist, ist es für ihn ein herber Schlag, als im Jahre 1970 seine Mutter und zwölf Jahre später sein Vater verstirbt. Es bedeutet das Ende seiner künstlerischen Laufbahn. Er verstirbt am 04. Oktober 2002.

Die Ausstellung präsentiert seinen zwölfteiligen Martinszyklus im Vilicher Bürgermeister-Stroof-Haus und wird von den Fackeln der Vilicher Adelheidisschulkinder begleitet, die am 20.11. eingeladen sind, diese in einer kleinen Zeremonie wieder abzuholen.

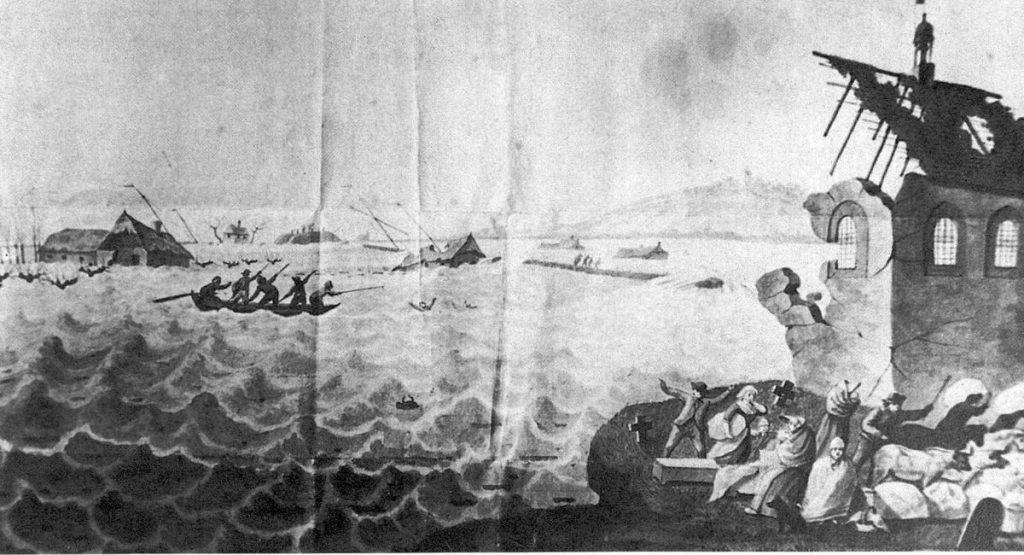

(Gutzmer, Chronik Bonn, 1988)

(Gutzmer, Chronik Bonn, 1988)